Promesse de campagne d’Emmanuel Macron, le pass Culture a été généralisé voici huit mois, offrant 300 euros aux jeunes de 18 ans dans le but

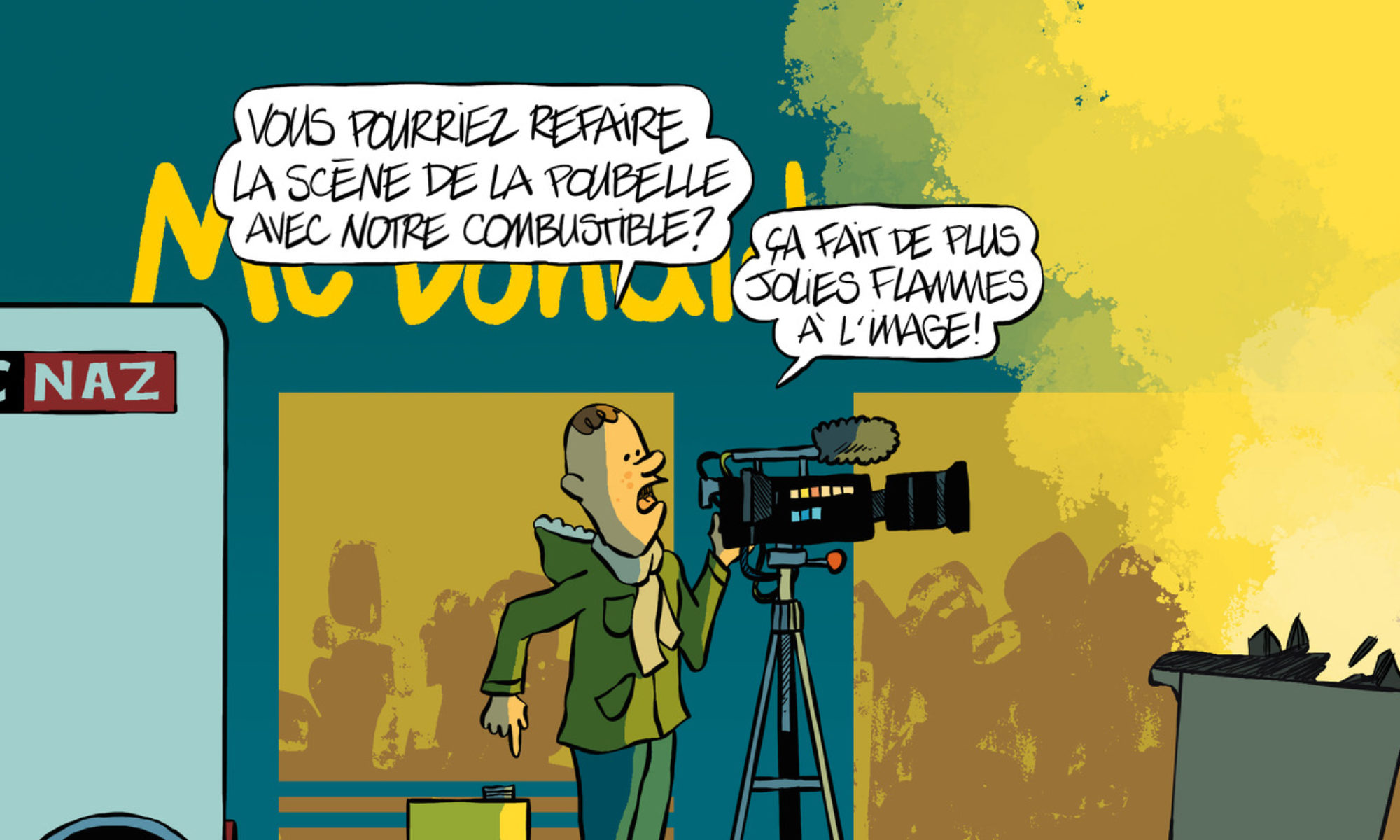

« de renforcer l’accès à la culture et de diversifier les activités culturelles », mais aussi « d’encourager la rencontre entre les acteurs culturels et les utilisateurs ». Pourtant, bien peu de jeunes ont franchi depuis les portes des institutions culturelles lyonnaises du spectacle vivant, obligeant déjà à repenser un dispositif qui, pour l’heure, a surtout fait les affaires des éditeurs de mangas. Une enquête d’Anaëlle Hédouin, illustrée par Guillaume Long.« On sait bien que le pass Culture a orienté un certain nombre d’achats pas forcément vers ce que l’on pensait. Le manga n’était pas vraiment la cible. Le concept était plutôt de guider les gens vers du spectacle vivant, une culture vivante. » Georges Képénékian, conseiller municipal LREM du 3e arrondissement de Lyon, dresse ainsi un bilan mitigé du pass Culture au vu des ambitions initiales du ministère.

Grande promesse électorale du candidat Macron en 2017, le dispositif a été lancé en mai 2021, offrant une enveloppe de 300 euros aux jeunes de 18 ans. Le 1er janvier 2022, il s’est étendu aux adolescents de 15 à 17 ans avec une offre collective de la 4e à la terminale, allouant aux établissements scolaires 25 à 30 euros par élève afin d’encourager les rencontres culturelles en groupe, ainsi qu’une enveloppe individuelle de 20 euros pour les 15 ans et de 30 euros pour les 16-17 ans. Affilié à plus de 11.000 partenaires culturels, le pass Culture permet aux adolescents d’utiliser leur enveloppe de manière très large : pour acquérir un bien culturel (livre, disque, instrument de musique, jeu vidéo, matériel artistique, etc.), participer à une activité (concert, spectacle, cinéma, théâtre, cours de danse, etc.) ou accéder à un service numérique (musique en streaming, vidéo à la demande, presse en ligne, etc.). Aux yeux de Sébastien Cavalier, président de la SAS (société par actions simplifiées) pass Culture, l’ambition du projet est d’« accompagner les jeunes pour se construire un parcours culturel » : « Quand on est dans une démocratie, on a besoin de citoyens éclairés par l’émancipation individuelle. Le pass Culture a justement été créé pour faire de ces jeunes des citoyens éclairés. […] C’est un décapsuleur des esprits ! »

L’objectif du pass Culture, comme l’affirme la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, est de « lever le