Pour faire face à la canicule,

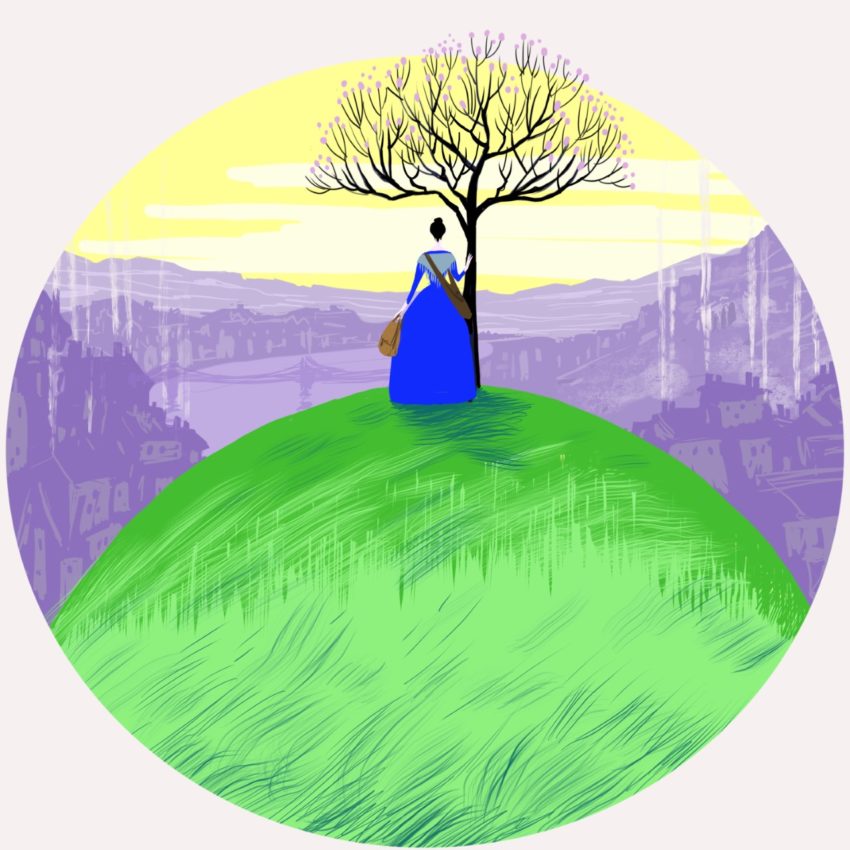

L’Arrière-Cour vous propose de vous poser à l’ombre et de prendre le temps de savourer la première (il y en aura une seconde) surprise estivale que votre newsletter indépendante vous a réservée. Nous avons proposé à la guide Maud Priouzeau et à l’écrivain Raphaël Bischoff de collaborer pour imaginer ensemble une nouvelle, dans le contexte historique du mouvement des ovalistes en 1869, premier grand mouvement de grève de femmes ouvrières en France, mais souvent oublié lorsque l’on parle des révoltes de canuts. Cette nouvelle fera l’objet d’un projet d’édition dont nous parlerons à l’automne. Elle est illustrée pour notre plus grand plaisir par la talentueuse Chloé Cruchaudet, prix du public au festival d’Angoulême pour Mauvais Genre (Delcourt) et qui publiera un très bel album, Les Belles Personnes (Noctambule), en octobre. Bel été à vous toutes et tous.

Soie belle et tais-toi

Lyon, le 25 juin 1869

Ce vendredi, Louise surveillait la torsion des fils de soie grège. Elle allait, venait, le long du métier et du moulin à vapeur, à l’affût de la moindre casse de ce si précieux fil. Elle savait que si sa concentration diminuait, ne serait-ce qu’une minute, elle pourrait laisser passer une malfaçon. Elle recevrait une amende. Peut-être même serait-elle remerciée par son maître-ouvrier. Dans une heure, elle terminerait sa journée, éreintée.

À l’atelier, Louise ne s’était jamais plainte. Pas une fois. Elle avait pris l’habitude de travailler ses 12 heures quotidiennes sans se plaindre, de rester debout dans la semi-pénombre, jour après jour, sans se plaindre. Elle ne ratait aucun nœud. Non, Louise ne se plaignait jamais.

Mais depuis dimanche, tout semblait différent. Une bulle s’agitait dans son ventre. Une bulle qu’elle réprimait de toutes ses forces avant qu’elle n’explose à la surface et libère ses cris. Des cris de douleur, de peine, d’injustice, peu importe. Elle aimerait respirer. Et croquer une pêche de vigne.

Elle culpabilisa. C’était sa cousine Agnès qui lui avait mis ces idées en tête. Ça grognait dans son atelier, lui avait-elle confié dimanche dernier. Une pétition circulait, demandant de meilleures conditions de travail.

Agnès aussi était ovaliste. On les appelait ainsi : ovalistes. Les rares hommes du métier, eux, étaient désignés ouvriers-moulineurs. Ovaliste. Pourquoi pas triangulière, tant qu’ils y étaient ?

Agnès et Louise avaient débarqué à Lyon il y a deux ans déjà, grâce à un recruteur. Elles avaient