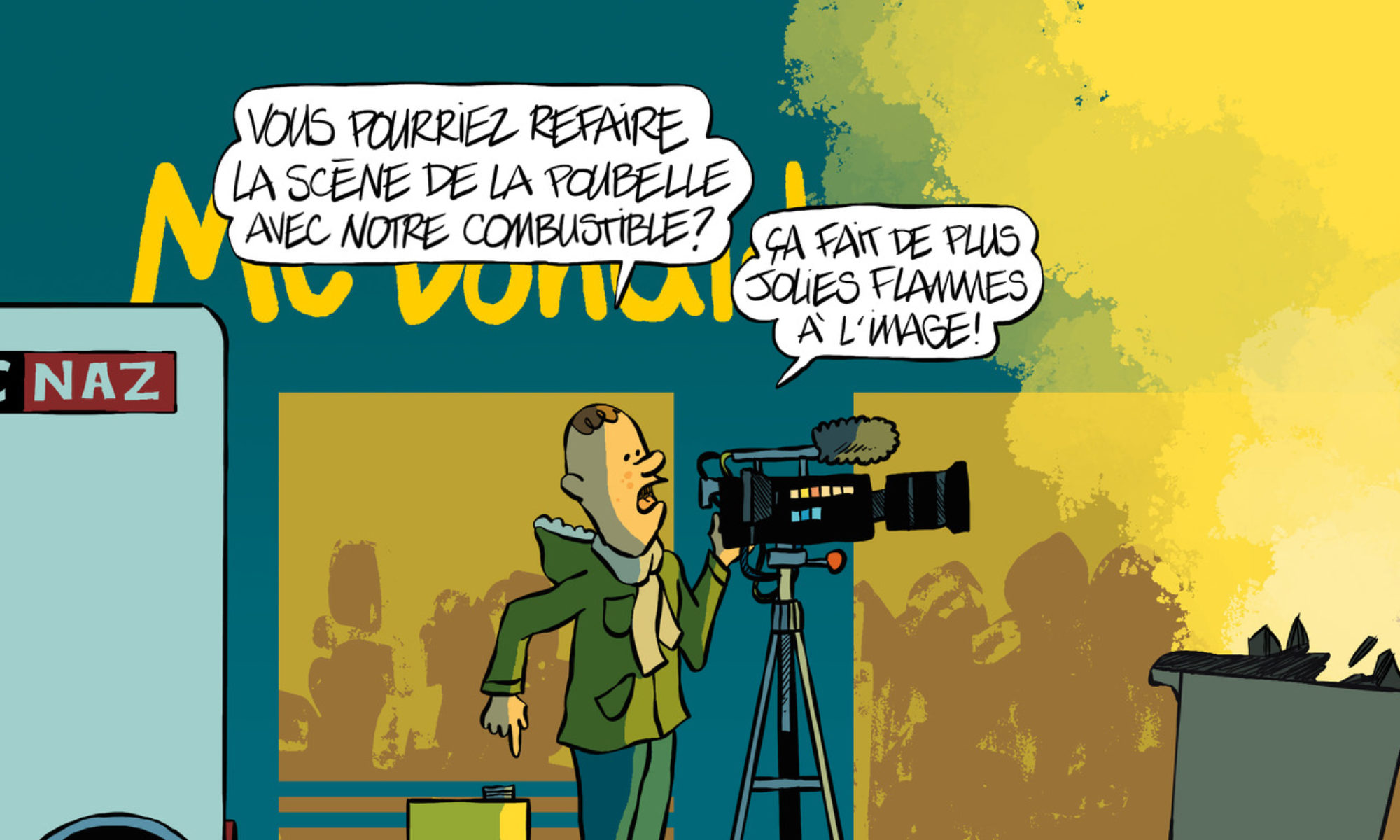

Nous avons posé la question « Êtes-vous féministe ? » aux candidat.e.s à la Mairie de Lyon et à la Métropole. Nous leur avons également demandé leur définition de ce mot. Leur programme en la matière, aussi. Résultat : les réponses plus ou moins gênées suscitées par ces questions montrent qu’il n’existe pas toujours de véritable prise de conscience des inégalités femmes-hommes. Une enquête signée Julie Hainaut – qui a choisi l’écriture inclusive pour traiter ce sujet – illustrée par une Lyonnaise talentueuse, Garage Deloffre (Les cartes de désavœux, éditions Lapin).

Écouter le podcast

Petit aperçu dans ce mini podcast signé Ophélie Gimbert et Julie Hainaut.

Qu’on soit d’accord : il ne suffit pas d’affirmer être féministe pour l’être réellement. Néanmoins, les réponses, les silences, les réactions à cette question montrent que le mot peut parfois encore faire peur, que la matière n’est pas toujours pensée, comprise, appréhendée, que la prise de conscience des inégalités femmes-hommes est encore parfois lointaine. Parce qu’il s’agit d’une réalité : les femmes sont discriminées. « Depuis des millénaires, les femmes sont dominées, assure Thérèse Rabatel, adjointe au maire de Lyon, déléguée à l’égalité femmes-hommes et aux personnes en situation de handicap. C’est la seule discrimination qui affecte une majorité de la population : 53 %. C’est un problème de patriarcat, un problème systémique, un problème de société profond, et non un fait divers. » Parce que dans le féminisme, comme dans bien d’autres luttes pour l’égalité, la sémantique et la maîtrise des concepts sont importantes pour servir la cause, voici un petit rappel liminaire : être féministe, ce n’est pas être contre les hommes, ce n’est pas non plus vouloir la supériorité des femmes sur les hommes, c’est avoir conscience des inégalités de genre, c’est vouloir l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. La définition étant posée, voici les réponses parfois