Les enchères voulues par Emmanuel Macron ont eu lieu : les fréquences libérées pour la 5G rapporteront au moins 2,8 milliards d’euros à l’État. À charge pour les quatre lauréats de rentabiliser cet investissement auprès des Français, nous évitant ainsi, paraît-il, de sombrer dans un mode de vie « amish ». Tant pis pour les engagements de moratoire pris devant la Convention citoyenne pour le climat, voici quelques semaines à peine. Tant pis, surtout, pour le débat public qui n’a réellement abordé ni l’impact climatique ni l’enjeu industriel, alors que bien peu d’entreprises françaises, voire européennes, semblent en capacité de rivaliser avec les géants du numérique, américains ou chinois, à même de créer de nouveaux services globaux à partir des masses de données bientôt disponibles. Pour

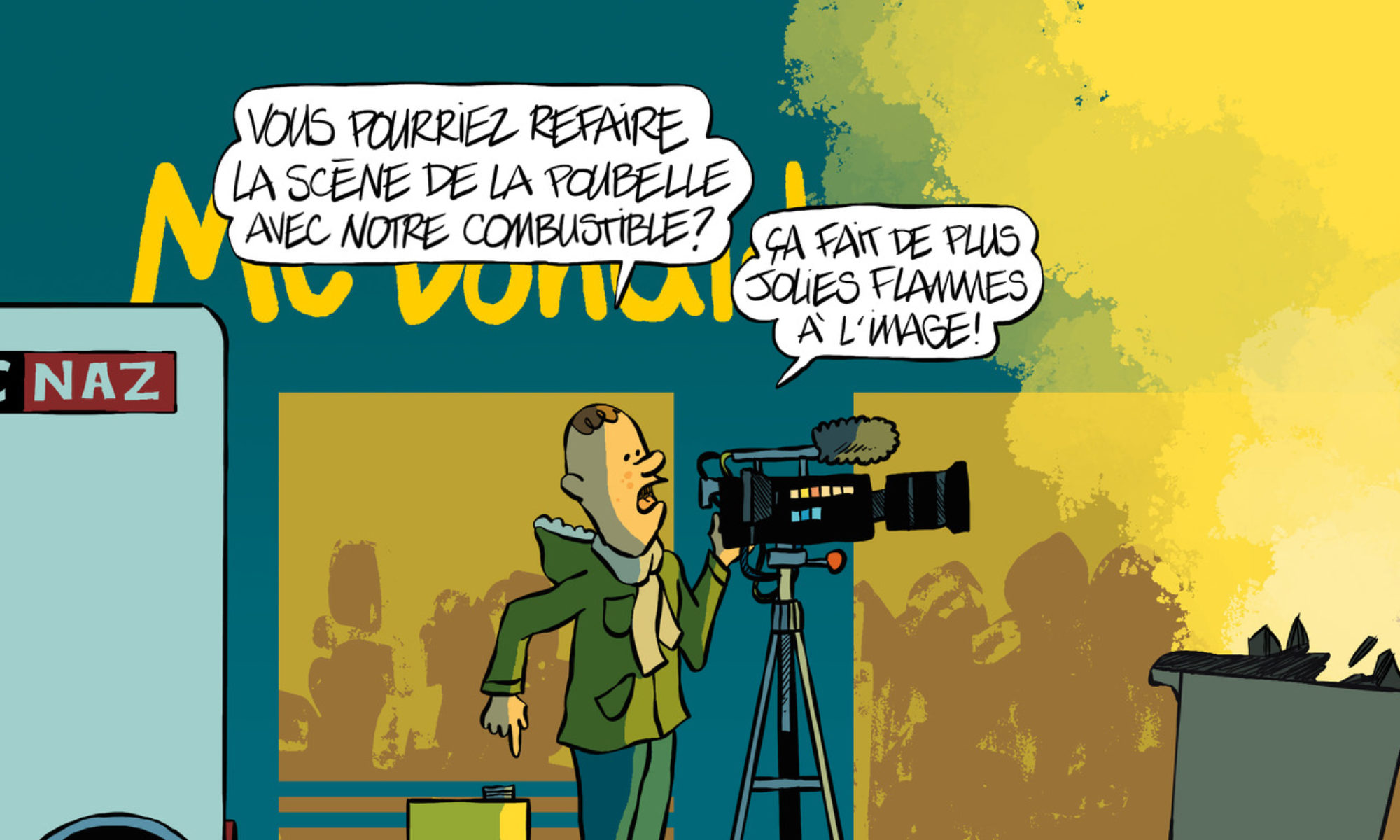

L’Arrière-Cour, deux universitaires lyonnais, l’ingénieure Diana Martin de Argenta (INSA) et le directeur de recherche Olivier Hamant (INRAE), approfondissent le sujet et tentent de poser les questions qui ont été oubliées. Une tribune libre illustrée par Guillaume Long, qui explore le style post-apocalyptique.

Tribune. Le débat sur la 5G n’est pas seulement un débat technologique. La révolution numérique en cours nous invite à discuter de trajectoire économique, de lien social, d’environnement, de santé et de gouvernance. Ce débat est plus crucial qu’il n’en a l’air et mérite certainement de meilleures analogies que celle des lampes à huile. En définitive, nos choix au regard de la 5G nous placent de nouveau face au dilemme entre performance et résilience. Essayons d’y voir plus clair.

Alors que la crise sanitaire nous invite sur la voie de la résilience, peut-être est-il temps de faire un peu d’étymologie. « Résilience » vient du latin resilire, « rebondir ». Dans ce cadre, le plan de relance serait l’occasion d’un tel rebond, notamment grâce aux promesses du numérique et plus particulièrement de la 5G. Quelles promesses exactement ? Télécharger rapidement un film pour pouvoir le visionner dans un ascenseur ? Acquérir une cafetière connectée ? Certains jugeront ces exemples caricaturaux, voire cyniques. En particulier, la 5G consomme moins d’énergie que la 4G, à usage constant. La 5G serait-elle alors une solution résiliente, non seulement parce qu’elle alimente la relance économique post-Covid, mais aussi parce qu’elle montre le chemin d’un monde plus sobre ?

Dans la période de crise actuelle, refuser des incréments d’efficience pourrait paraîtr